Эндометриоз тазовой брюшины

Содержание

Симптомы и лечения эндометриоза брюшной полости

› Эндометриоз

В группу наружного генитального эндометриоза входит также эндометриоз брюшины. Он характеризуется тем, что в брюшную полость вживляются клетки эндометрия. При этом они достаточно жизнеспособные и «ведут себя так», как будто находятся в их обычной среде – в эндометрии матки.

Симптомы развития эндометриоза брюшины

Выделяют следующие симптомы и признаки эндометриоза брюшной полости:

- Боли различной интенсивности в нижней части живота и в области поясницы (хроническая тазовая боль).

- Очень болезненные менструации, при этом возрастают объемы кровопотери.

- Болезненность во время полового акта.

- Различные проблемы с дефекацией.

- Отсутствие беременности при открытой половой жизни в течение года и более.

- Нарушения менструального цикла.

- Снижение гемоглобина.

Характерные черты пациентки с эндометриозом брюшины следующие:

- Возраст от 20 до 50 лет.

- Ранее начало менструации.

- Страдает (ла) от различных гинекологических заболеваний – воспалительных, инфекционных и т.д.

- Не реализована репродуктивная функция.

- Выкидыш и аборты в прошлом.

- Использование гормонов в качестве лечения и предохранения.

- Имеются гинекологические опухоли – миома матки, опухоли яичников, молочной железы.

- У ближайших родственников: мамы, бабушки, сестры был эндометриоз.

- Подвержена постоянным стрессам на работе и в семье.

- Может иметь избыточный вес.

Причины

Ответить на вопрос о том, почему возникает эндометриоз брюшной полости очень сложно. Существует многочисленные теории, которые пытаются объяснить, каким образом клетки эндометрия попадают из матки на другие органы и ткани:

- Имплантационная теория говорит о том, что клетки эндометрия заносятся в брюшину в период менструации (ретроградное перемещение) или во время гинекологических операций, но эндометриоз может возникнуть и до первой менструации и в период менопаузы.

- Эмбриональная теория – из тех же клеток, из которых формируются половые органы в утробе матери, впоследствии образуются эндометриозные очаги. Подтверждением этой теории является возникновение эндометриоза у девочек до наступления менархе и частое его совместное протекание с аномальным развитием половых органов.

- Генетические, экологические, гормональные, иммунологические факторы в последнее время рассматриваются, как оказывающие совокупное действие на развитие данной болезни.

В настоящее время большинство медиков придерживаются имплантационной теории, о том, что клетки эндометрия заносятся в область малого таза с помощью ретроградной (обратной, через маточные трубы) менструации. Важно заметить, что ретроградный заброс крови является физиологическим явлением и встречается у 70-80% женщин, однако болезнь развивается только в 10% случаев.

Стоит отметить, что имплантационная теория подтверждается возникновением эндометриоза передней брюшной стенки после операции кесарева сечения, он относится к экстрагенитальной форме и достаточно редко встречается в практике.

Для того чтобы клетки эндометрия «успешно приживались» в области малого таза в организме происходят следующие изменения:

- Уровень гормональных рецепторов к эстрогенам и прогестерону резко изменяется в эндометриозных очагах.

- Уровень эстрогенов также значительно возрастает в образованиях, но под действием медикаментов, подавляющих выработку эстрогенов, очаги уменьшаются.

- Возникает устойчивость к прогестерону, нарушается баланс ферментов, вырабатывающих эстрогены и прогестероны.

- Развиваются воспалительные процессы – образуется огромное количество простагландинов, цитокинов и др. элементов. Они способствуют увеличению болезненных ощущений и развитию бесплодия.

Все эти факторы у больных эндометриозом взаимодействуют друг с другом, и они все «работают» на приживление и функционирование эндометриозных клеток в брюшине.

Диагностика

Диагностика эндометриоза брюшины начинается с обычного гинекологического обследования. При этом обращают внимание на увеличение матки, ее болезненность, положение и подвижность. Точный диагноз с помощью гинекологического осмотра установить не получится, однако он дает возможность предположить наличие болезни.

Для точного определения эндометриоза брюшины используют лапароскопию. Этот метод позволяет максимально точно не только определить местоположение очагов, но и отличить их от опухолевого процесса. Если очаги находятся на поверхности брюшины, то с помощью лапароскопии устанавливается диагноз с 100 -%ной точностью.

Трансвагинальное ультразвуковое обследование не позволяет выявить на поверхности брюшины малого таза эндометриозные образования.

Лечение

Лечение эндометриоза брюшины является сложным вопросом, дело в том, что эндометриоз является хронической болезнью. Он может рецидивировать после медикаментозного и хирургического лечения.

По причине того, что для диагностики эндометриоза брюшины используется лапароскопия, то ее также одновременно используют для удаления очагов. Соглашаясь на лапароскопию, женщина также должна быть осведомлена, что в случае обнаружения очагов эндометриоза они будут удалены.

Операция по лапароскопическому удалению эндометриозных очагов на брюшине малого таза включает в себя следующие этапы:

- Углубленное изучение брюшины пузырно-маточного, прямокишечно-маточных углублений, крестцово-маточных связок, аппендикса и остальных соседних тканей.

- Если произошло обнаружение очага, то устанавливаются их размеры, размеры углубления в соседние ткани.

- При этом органы и ткани подготавливаются к удалению патологических очагов.

- Удаление очагов эндометриоза с брюшины осуществляется с помощью лазера, электрокоагуляции и др.

Лечению с помощью лапароскопии может быть продолжительным, из-за рецидивов, возможно, придется повторять эту процедуру для того чтобы оценить успешность пройденного лечения и для удаления новых очагов.

Медикаментозное лечение эндометриоза брюшины обусловлено высокой частотой рецидивов после хирургического вмешательства. Примерно через 5 лет в половине случаев заново начинают расти патологические очаги. Для профилактики повторных образований при эндометриозе брюшины используют следующие гормональные препараты:

- Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (аГн-РГ) – при сильных, глубоких формах заболевания. Под действием этих препаратов у женщины начинается «ложная» менопауза, которая развивается по причине того, что перестают вырабатываться эстрогены. Выраженный дефицит эстрогенов опасен тем, что появляются опасные побочные симптомы, например, снижается минеральная плотность кости (МПК) – это грозит развитием раннего остеопороза. По данной причине длительно принимать (более 6 месяцев) аГн-РГ можно только в том случае, если подобрана возвратная терапия ( она восполняет баланс эстрогенов в организме). Данные препараты успешно блокируют боли, способствуют уменьшению очагов.

- Комбинированные оральные контрацептивы назначаются в качестве первичной терапии при подозрении на эндометриоз, в случае возникновения рецидивов они малоэффективны.

- Прогестагены – под действием данных препаратов подавляется активность эстрогенов, прием прогестагенов приводит к прекращению менструации. Наиболее часто используется диеногест (торговая марка Визанна) и внутриматочная спираль Мирена.

- Антигонадотропины в настоящее время из-за высокого уровня побочных действий используются редко. К ним относятся даназол и гестринон.

Симптомы и лечения эндометриоза брюшной полости Ссылка на основную публикацию

Источник: https://VrachMatki.ru/endometrioz/bryushnoj-polosti

Эндометриоз тазовой брюшины: причины развития патологии и основные симптомы, диагностические мероприятия и описание методов терапии

Эндометриоз брюшины представляет собой распространенную патологию, характеризующуюся проникновением и инфильтративным прорастанием клеток эндометрия в брюшину. Доброкачественное разрастание слизистой оболочки матки за ее пределы может привести к тяжелым последствиям.

Причины развития патологии

Причины возникновения эндометриоза различных органов медиками до конца не изучены. Выдвигается множество версий появления данной патологии, но предпочтение отдается имплантационной теории (ретроградной менструации). Данный феномен понятен, встречается у некоторых здоровых женщин.

Согласно ему, часть менструальной крови вместе с частицами эндометриального слоя (гетеротопиями), которые должны выходить наружу, устремляются в брюшную полость.

В силу разных причин происходит их закрепление в данном органе. Дальнейшее функционирование частиц происходит циклично.Если не наступает беременность, то возникает отторжение гетеротопий, происходят небольшие кровоизлияния в брюшине.

Указанная патология может развиваться в 2 вариантах:

- эндометриальные клетки охватывают только переднюю часть брюшины;

- в патологический процесс вовлечены брюшная зона, маточные трубы, яичники, матка и пр.

Способствовать формированию патологических очагов в брюшины могут следующие факторы:

- слабая иммунная система, не способная дать отпор разрастаниям гетеротопий в различных органах малого таза;

- нарушения менструального цикла, связанные с увеличением толщины маточного эпителия;

сбой гормонального фона;

- патологии в строении маточных труб;

- наследственная предрасположенность;

- хирургическое вмешательство, приводящее к механическому повреждению внутренней маточной оболочки (аборт, кесарево сечение, кюретаж и др.);

- тяжелые болезни кровеносной системы, печени;

- воспаление мочеполовой системы;

- ожирение;

- неправильное питание;

- плохая экологическая обстановка и др.

Другие теории развития эндометриоза показали свою несостоятельность.

Симптомы заболевания

Эндометриоз, распространившись на брюшину, на начальной стадии своего развития никак себя не проявляет. В данный период гинекологи могут выявить болезнь только в ходе планового осмотра.

По мере прогрессирования патология начинает проявляться следующими симптомами:

- постоянной сильной болью, занимающей всю тазовую область;

- обильными, продолжительными и болезненными месячными;

- периодическими маточными кровотечениями между месячными;

анемией, характеризующейся бледностью кожи, слабостью, головокружением;

- специфическими влагалищными гнойными выделениями коричневого цвета, имеющими неприятный запах и связанными с жизнедеятельностью бактерий;

- дискомфортом и болезненностью во время полового контакта, вплоть до невозможности его проведения (из-за обширного спаечного процесса);

- иногда болью при дефекации и мочеиспускании и др.

Перечисленная симптоматика эндометриоза похожа на признаки других женских заболеваний, поэтому для назначения эффективного лечения важно провести тщательное обследование.

Диагностические мероприятия

Диагностика пациентки начинается с беседы с целью установления наследственной предрасположенности к болезни, с выслушивания жалоб. Затем производится визуальный осмотр и пальпация живота. Для постановки точного диагноза необходимо полное обследование, включающее:

- УЗИ органов брюшины, при котором выявляются все патологические изменения в данной области тела;

- магнитный резонанс (спиральную КТ), уточняющий место локализации очагов эндометриоза, характер и охват других органов;

- гистеросальпинографию, выявляющую состояние маточных труб, яичников, степень прорастания гетеротопий;

- лапароскопию, точно определяющую месторасположение, количество, активность и степень зрелости патологических участков;

кольпоскопию (при необходимости), чтобы убедиться в степени распространения патологии;

- анализ крови с исследованием маркеров СА 19-9, СА-125, РО-теста, показатели которых при наличии болезни многократно увеличиваются и пр.

При проведении диагностических мероприятий по выявлению эндометриоза проводится его разграничение с иными, похожими по симптоматики болезнями мочеполовой системы.

Особенности лечения недуга

При лечении эндометриоза применяется комплексный подход. Важно не только избавиться от симптоматических проявлений патологии, но и искоренить причину, не допустить тяжелых последствий.

Главными направлениями считаются:

- консервативная терапия;

- оперативное вмешательство;

- смешанное лечение.

Начальная стадия болезни, бессимптомное течение, небольшие участки поражения брюшины — считаются прямыми показаниями к терапевтическому лечению. Оно включает:

иммуннокоррекцию;

- гормональную терапию;

- устранение симптоматики.

Правильно подобранные препараты помогают приостановить рост эндометриоза, уменьшить выработку эстрогенов. Для выполнения данных задач может назначаться несколько гормональных препаратов:

- прогестагены;

- эстраген-гестагены;

- агонисты ГнРГ;

- антигестагены.

Для получения стойкого эффекта препараты указанного действия следует принимать длительное время. Лечение ими осуществляется строго под контролем специалиста из-за многочисленных побочных эффектов.

В зависимости от проявлений болезни могут быть назначены противовоспалительные, обезболивающие лекарственные средства.

При анемии врач прописывает препараты железа.

Если проведенное терапевтическое лечение не принесло желаемого результата, то предлагается хирургическое вмешательство, в ходе которого убираются участки эндометриоза и последствия — спайки, эндометриоидные кисты и пр. В зависимости от тяжести патологического процесса подбирается подходящее оперативное вмешательство щадящим лапароскопическим или радикальным способом.

Лапароскопия может включать:

лазерную вапоризацию;

- коагуляцию;

- криодеструкцию и др.

- Перечисленные малоинвазивные виды характеризуются быстротой и безболезненностью, отсутствием послеоперационных осложнений, коротким периодом восстановления.

- После любого оперативного вмешательства больше полугода следует принимать гормональные препараты для предотвращения рецидива болезни.

- Показателем полного устранения эндометриоза считается отсутствие в течение 5 лет рецидивов.

Какие могут быть последствия

К неблагоприятным последствиям эндометриоза приводит отсутствие своевременного диагностирования болезни и грамотного лечения. Тяжесть осложнений находится в прямой зависимости от степени вовлечения в патологический процесс брюшины и других внутренних органов малого таза.

При осложненных состояниях может наблюдаться:

- Анемия. К малокровию приводят ациклические кровотечения и обильные месячные.

- Гормональный сбой. Уровень продуцирования прогестерона и эстрогенов изменяется. Возникает ацикличность менструального цикла.

- Сильная интоксикация. Возникает в результате гормонального дисбаланса, сбоя обменных процессов в организме.

- Обширный спаечный процесс.

Формирование эндометриоидных кист, наполненных кровяным содержимым. Со временем указанные образования увеличиваются в размерах. При их разрыве в брюшине возникает перитонит.

- Бесплодие.

- Перитонит. При отсутствии срочной медицинской помощи приведет к смерти.

- Неврологические нарушения. Происходит поражение нервных тканей тазовой области, проявляющееся мучительной болью, ограничением движений.

- Малигнизация — перерождение участков эндометриоза в злокачественные образования с разрушением тканей соседних органов и метастазированием.

Многие из перечисленных последствий часто возникают одновременно и усложняют течение друг друга.

Профилактика

Мерами профилактики эндометриоза надо считать:

- проведение тщательного обследования тканей брюшины после гинекологических операций, травм и других механических воздействий;

- своевременное обнаружение и лечение заболеваний органов малого таза острого и хронического характера;

исключение беспорядочных половых связей;

- воздержание от половой близости во время месячных;

- здоровый образ жизни с правильным питанием, исключением вредных привычек, достаточной физической нагрузкой;

- избегание затяжных стрессовых ситуаций;

- правильный выбор контрацептивов;

- регулярные медицинские осмотры у гинеколога и др.

Источник:

Эндометриоз брюшины: симптомы, причины, лечение

Интерес к эндометриозу у медиков вырос в последние два десятка лет. И было от чего его проявить! Гинекологи начали массово диагностировать болезнь.

Любое уплотнение сразу же вызывает подозрения и опасения – какова его природа, нет ли в нем злокачественных клеток.

Узелки эндометриоза после детального исследования перестали вызывать такие вопросы, но понять до конца загадку женского недуга так никому и не удалось. Теории и концепции есть, но все они спорные.

Однако болезнь не настолько молода, как кажется. Описания ее симптомов найдены в египетских рукописях, датированных далеким 1855-м годом до нашей эры. Позже ей посвятил свои исследования Гиппократ. Сменилось несколько тысячелетий, а ясности по-прежнему никакой, несмотря на то, что нынешняя наука обладает техническими возможностями на самом высшем уровне.

Эндометриоз как таковой

Древние ученые, конечно, не имели в своем распоряжении оборудования и инструментов, которые доступны современным докторам.

В результате продолжительных исследований и наблюдений было установлено, что узелки состоят из кусочков эндометриальных тканей.

Их источник располагается в полости матки, внутренняя оболочка которой покрыта слоем эндометрия. Во время месячных он периодически отторгается.

Процессом менструального цикла управляет гипофиз, который отдает женскому организму необходимые команды. Вначале он стимулирует созревание яйцеклетки. Затем способствует ее продвижению к матке.

Если произошло оплодотворение, то следующий этап состоит в прикреплении плодного яйца в полости матки к питательной почве эндометрия. Если нет – то выводится из нее.

Менструация как раз и представляет собой эндометриальную ткань, которая вместе с кровью выходит через влагалище.Источник: https://cmsch71.ru/mammologiya/endometrioz-tazovoj-bryushiny-opisanie-patologii-i-metody-diagnostiki-osobennosti-lecheniya-neduga.html

Эндометриоз брюшины малого таза

Причины возникновения эндометриоза различных органов медиками до конца не изучены. Выдвигается множество версий появления данной патологии, но предпочтение отдается имплантационной теории (ретроградной менструации). Данный феномен понятен, встречается у некоторых здоровых женщин.

Согласно ему, часть менструальной крови вместе с частицами эндометриального слоя (гетеротопиями), которые должны выходить наружу, устремляются в брюшную полость.

В силу разных причин происходит их закрепление в данном органе. Дальнейшее функционирование частиц происходит циклично.

Если не наступает беременность, то возникает отторжение гетеротопий, происходят небольшие кровоизлияния в брюшине.

Указанная патология может развиваться в 2 вариантах:

- эндометриальные клетки охватывают только переднюю часть брюшины;

- в патологический процесс вовлечены брюшная зона, маточные трубы, яичники, матка и пр.

Способствовать формированию патологических очагов в брюшины могут следующие факторы:

- слабая иммунная система, не способная дать отпор разрастаниям гетеротопий в различных органах малого таза;

- нарушения менструального цикла, связанные с увеличением толщины маточного эпителия;

- сбой гормонального фона;

- патологии в строении маточных труб;

- наследственная предрасположенность;

- хирургическое вмешательство, приводящее к механическому повреждению внутренней маточной оболочки (аборт, кесарево сечение, кюретаж и др.);

- тяжелые болезни кровеносной системы, печени;

- воспаление мочеполовой системы;

- ожирение;

- неправильное питание;

- плохая экологическая обстановка и др.

Другие теории развития эндометриоза показали свою несостоятельность.

Классификация

Патология классифицируется согласно расположению гетеротопических очагов. Отличают генитальный и экстрагенитальный эндометриоз. В свою очередь, генитальная форма заболевания подразделяется на такие разновидности:

- Перитонеальная: поражаются яичники, фаллопиевы трубы, брюшина малого таза.

- Экстраперитонеальная: очаги локализуются в нижних отделах репродуктивной системы (наружные половые органы, влагалище, влагалищная порция шейки матки, ректовагинальная перегородка).

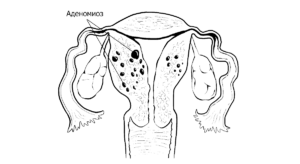

- Внутренняя, или аденомиоз, развивается в мышечной стенке матки. Орган приобретает шаровидную форму, размеры матки увеличиваются (соответствуют 5-6 неделе беременности).

Иногда локализация эндометриоза является смешанной, такое возможно в случае запущенной формы патологии.

Гетеротопические очаги в случае экстрагенитальной формы локализуются в кишечнике, почках, пупке, послеоперационных рубцах, легких.

Источник: https://yazdorov.win/gormony/endometrioz-bryushiny-malogo-taza.html

Разновидности патологии

Гинекологи классифицируют эндометриоз как:

- генитальный;

- экстрагенитальный.

Генитальный эндометриоз может быть:

- внутренним, поражающим тело матки, интерстициальный отдел труб, перешеек, шейку матки;

- наружным, охватывающим влагалище, влагалищный отдел шейки матки, наружные половые органы, трубы, ретроцервикальную область, яичники, брюшину малого таза.

Экстрагенитальный эндометриоз характеризуется распространением патологического процесса на лёгкие, пупок, кишечник, послеоперационные рубцы. Экстрагенитальная форма нередко является осложнением эндометриоза репродуктивной системы. Более чем в 90% случаев выявляется генитальный эндометриоз.

Среди выявленных разновидностей эндометриоза лидирует поражение тела матки, которое называется аденомиозом. В данном случае болезнь охватывает мышечный слой тела матки или миометрий.

Аденомиоз подразделяется на:

- диффузный;

- очаговый;

- стромальный.

Выделяют следующие стадии аденомиоза:

- проникновение эндометриальных клеток на уровне подслизистой маточной оболочки;

- поражение ткани до середины толщи мышечного слоя;

- охват патологическим процессом до серозной оболочки;

- распространение эндометриоза на матку, париетальную брюшину, малый таз.

При аденомиозе усиливается тазовая боль в период критических дней. Объём менструальных выделений также возрастает. Женщина может отметить появление мажущих коричневых выделений за 2-3 дня до и после менструации, а также ациклических кровотечений. Хроническая кровопотеря со временем может привести к анемии, которая при отсутствии лечения может угрожать жизни и здоровью пациентки.

Диагностика аденомиоза обязательно включает гинекологический осмотр, в процессе которого можно определить увеличение матки.

Эндометриоз яичников выглядит как псевдокисты с бурой массой, имеющих диаметр до сантиметра.

Гинекологи выделяют несколько разновидностей эндометриоза яичников. В частности, выделяют железистую, железисто-кистозную, кистозную и стромальную форму.

Если несколько очагов сливаются, образуются так называемые шоколадные кисты.

Эндометриоз, развивающийся в яичниках, часто протекает латентно. В начале менструального цикла в очагах происходят микроперфорации. Когда содержимое очагов попадает в брюшную полость, вовлекается как париетальная, так и висцеральная брюшина малого таза. Это приводит к развитию воспаления и спаечного процесса в тазовой области.

Со временем появляются боли в малом тазу, которые усиливаются в критические дни. Спаечный процесс, физическая нагрузка также способствует возрастанию тазовой боли.

Диагностика эндометриоза яичников возможна при помощи гинекологического осмотра методом пальпации, ультразвукового исследования, анализов крови на онкомаркеры, лапароскопии.

Эндометриоз маточных труб встречается примерно в 10% случаев. Как правило, очаги располагаются поверхностно. Данный вид патологии считается одним из самых неблагоприятных вариантов.

Это связано с тем что при таком эндометриозе нередко образуются спайки, которые нарушают функционирование труб.

Эндометриоз труб нередко выявляется при бесплодии. Спайки ограничивают подвижность трубы и зачастую являются причиной внематочной беременности. Основной метод диагностики такого заболевания заключается в проведении лапароскопии.Одним из возможных вариантов патологии является эндометриоз брюшины малого таза. При данной разновидности распространение очагов может быть довольно обширным.

Эндометриоз брюшины появляется при распространении доброкачественного разрастания эндометрия на органы малого таза. Данный вид болезни может вызывать множественные функциональные расстройства со стороны тазовых структур.

Как и при других вариантах, эндометриоз брюшины в малом тазу может прогрессировать скрыто. Для того чтобы избежать серьёзных осложнений, требуется своевременная диагностика заболевания.

Эндометриоз тазовой области возникает вследствие ретроградного заброса крови в период менструации. Под воздействием гормональных и иммунных факторов клетки эндометрия приживаются в тканях малого таза.

Перитонеальный эндометриоз, характеризующийся поражением брюшины малого таза, протекает в двух формах:

- распространение патологического процесса непосредственно на ткань брюшины;

- заброс и прорастание эндометриальных клеток в брюшине, в яичниках, матке, маточных трубах.

Первый вариант эндометриоза брюшины малого таза легче поддаётся лечению в связи с ограниченным объёмом поражения.

Симптомы и диагностика

Гинекологи обращают внимание, что клиническая картина эндометриоза тазовой брюшины не отличается от остальных видов данной патологии. Отмечается бессимптомность заболевания на начальной стадии, что осложняет своевременную диагностику и лечение.

Первые признаки наблюдаются при вовлечении в патологический процесс мышечного слоя прямой кишки, а также параректальной клетчатки. В целом при эндометриозе тазовой брюшины женщина замечает:

- болевой синдром, имеющий тенденцию к усилению во время месячных;

- болезненность при половых контактах и физической нагрузке;

- мажущие кровянистые выделения:

- кровотечения в середине цикла;

- бесплодие.

Эндометриоз на брюшине малого таза визуально проявляется:

- атипичными и геморрагическими везикулами;

- пигментированными пятнами, а также бугорками светлого оттенка;

- очагами поверхностного расположения, которые имеют синий, чёрный или фиолетовый цвет.

Диагностика недуга начинается с анализа данных анамнеза и жалоб пациентки. Как правило, женщина жалуется на хронические боли в тазовой области, которые могут значительно усиливаться при половых актах, занятиях спортом и менструации. Большинство обращений к гинекологу связано с невозможностью зачатия.

Для выявления эндометриоза брюшины малого таза необходимо провести следующее обследование:

- гинекологический осмотр посредством метода пальпации;

- УЗИ трансвагинальным датчиком;

- гистероскопию;

- лапароскопию;

- кровь на онкомаркеры (СА-125).

Объём методов исследования зависит от выраженности патологического процесса и анамнеза пациентки.